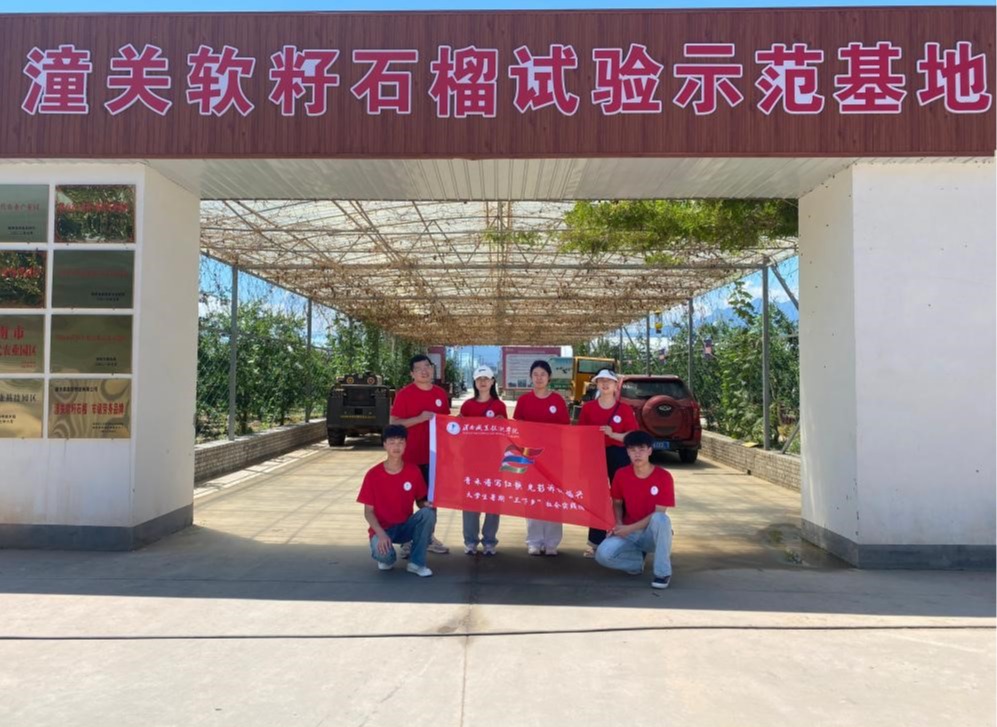

7月29日-8月2日,学校“青禾谱写红歌 光影诉说振兴”暑期社会实践队赴潼关县开展社会实践活动。5天里,实践队穿梭于软籽石榴示范基地、潼关古镇红色记忆馆、黄河漕运博物馆、田间地头,在产业调研中触摸乡村脉动,在文化探寻中汲取奋进力量,写下了独特的青春实践答卷。

在潼关软籽石榴示范基地,产业领头人王新军指着挂满枝头的石榴向实践队介绍:“这个品种甜度能达到19度,比普通品种高出3度。”队员们当即手持测糖仪现场检测,18.7%的糖度让农林科技学院的张同学不禁感叹:“课本里说的‘优生区’果然名不虚传!”田间地头,队员们跟着技术员系统学习标准化种植技术,仔细记录不同品种的挂果量、抗病性等数据,还亲手参与果实套袋作业。而基地的智能温控大棚内,各类设备更让队员们眼前一亮。王新军介绍,这是专为石榴生长设计的温室大棚,“通过智能调控,能有效抵御倒春寒、高温等自然灾害,为果实生长保驾护航。”从传统经验到智能设备,技术赋能让石榴产业在标准化、抗风险的道路上稳步前行,也让队员们直观感受到现代农业技术对产业提质增效的强劲推动。

在潼关古镇红色记忆馆内,一段段波澜壮阔的革命历史被生动呈现,让实践队深受触动。走出展馆,不远处便是硕果累累的石榴园。如今当地以“红色故事+石榴产业”打造的文旅路线,让颗颗红果成为传承记忆的载体。在调研过程中,大家了解到,潼关石榴种植吸纳了回族、汉族等多个民族的农户参与,从引种培育到田间管理,各民族在协作中共享技术、共闯市场,石榴不仅串联起丰收的喜悦,更成为民族团结的鲜活见证,让多民族共富的故事在果园里不断延续。

在黄河漕运博物馆,讲解员指着一幅古地图介绍,“明清时期,潼关石榴就是通过黄河漕运运往各地的名品。”队员们看着泛黄的漕运账簿上“石榴百担”的记载,仿佛看到了当年商船往来的繁忙景象。

博物馆的“近代展厅”里,一组数据引起队员们注意:上世纪80年代,潼关石榴种植面积不足千亩,如今已扩展到5万多亩。“从漕运时代的零星外销,到现在的全产业链发展,石榴产业的变迁就是潼关发展的缩影。”

如今,潼关软籽石榴已成为国家地理标志产品,5个品牌通过绿色认证,正沿着“黄河流域高质量生态保护”的航道驶向更广阔的市场。而实践队带回的不仅是调研报告,更有对“农业现代化”的深刻理解,那是科技的力量、市场的活力,更是一代代新农人接续奋斗的韧劲。(撰稿:农林科技学院 张宇星 审核:团委 牛文妍)

【关闭】

61059002000022

61059002000022